Was wir über die Entstehung des Lebens auf der Erde wissen. Eine Zeitreise ins Hadaikum zu den Anfängen des Lebens auf der Erde.

Teleskope und Hauptquartier der Europäischen Südsternwarte. (Bildquelle: ESO/M. Kornmesser)

Teleskope und Hauptquartier der Europäischen Südsternwarte. (Bildquelle: ESO/M. Kornmesser)

Planetensystem HR 8799 aufgenommen über einen Zeitraum von sieben Jahren mit dem Keck Observatorium. (CC BY 3.0; Credits: Video making & motion interpolation: Jason Wang Data analysis: Christian Marois Orbit determination: Quinn Konopacky Data Taking: Bruce Macintosh, Travis Barman, Ben Zuckerman)

Planetensystem HR 8799 aufgenommen über einen Zeitraum von sieben Jahren mit dem Keck Observatorium. (CC BY 3.0; Credits: Video making & motion interpolation: Jason Wang Data analysis: Christian Marois Orbit determination: Quinn Konopacky Data Taking: Bruce Macintosh, Travis Barman, Ben Zuckerman)

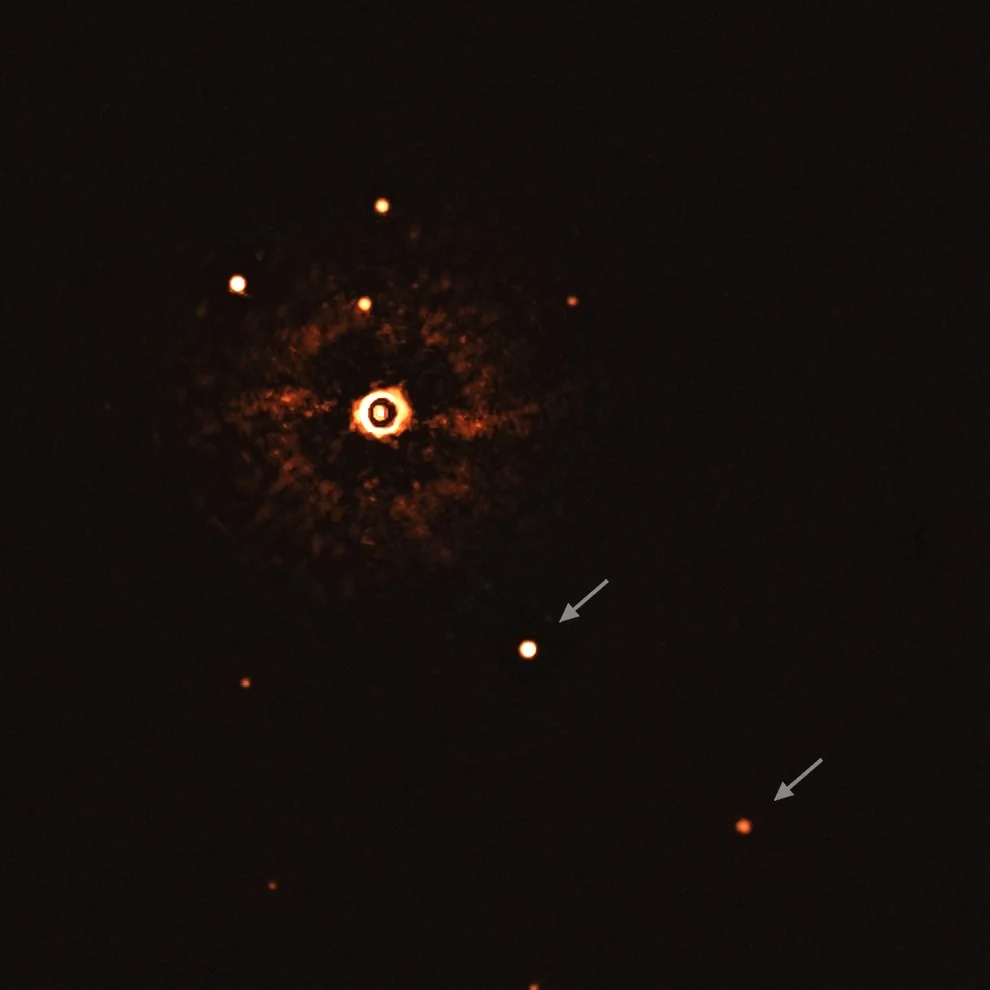

Das erste direkte Bild eines Exoplanetensystems mit mehr als einem Planeten, die einen sonnenähnlichen Stern umkreisen.

Es besteht aus zwei Gasriesen, welche mit Pfeilen markiert sind. Sie umkreisen den ungefähr 310 Lichtjahre entfernten

Stern TYC 8998-760-1.

Das Planetensystem wurde vom SPHERE Instrument der Europäischen Südsternwarte aufgenommen,

Bei den anderen Lichtpunkten handelt es sich um Hintergrundsterne.

(ESO/Bohn et al.; 2020-07-22)

Das erste direkte Bild eines Exoplanetensystems mit mehr als einem Planeten, die einen sonnenähnlichen Stern umkreisen.

Es besteht aus zwei Gasriesen, welche mit Pfeilen markiert sind. Sie umkreisen den ungefähr 310 Lichtjahre entfernten

Stern TYC 8998-760-1.

Das Planetensystem wurde vom SPHERE Instrument der Europäischen Südsternwarte aufgenommen,

Bei den anderen Lichtpunkten handelt es sich um Hintergrundsterne.

(ESO/Bohn et al.; 2020-07-22)

Eines der naheliegendsten, interessantesten aber auch schwierigsten Verfahren zur Entdeckung von Exoplaneten ist deren direkte Beobachtung. Wenn man das Licht eines Exoplaneten von dem seines Zentralgestirns trennen kann, ist es nicht nur möglich dessen Bahn zu bestimmen, sondern man kann auch Aussagen über seine Atmosphäre treffen.

Diese Methode ist erst durch moderne Weltraumteleskope (NASA/ESA Hubble Weltraumteleskop) und erdgebundenen Großteleskope (z.B. ESO / VLT) in den Bereich des Möglichen gerückt. Die derzeitigen technischen Möglichkeiten sind allerdings noch sehr eingeschränkt. Es ist aber vorstellbar, dass man mit einer zukünftigen Generation von Großteleskopen auch grobe Details auf der Planetenoberfläche selbst identifizieren könnte. So wäre es beispielsweise denkbar in einer nicht allzu ferner Zukunft auch regional begrenzten Vulkanismus auf Exoplaneten mittels Infrarotstrahlung direkt nachzuweisen.

Das prinzipielle Problem ist, dass Exoplaneten nicht selbst leuchten, sondern nur das Licht ihres Sternes reflektieren. Die Planeten sind im Vergleich zu Sternen extrem schwach leuchtende Himmelskörper. Es ist daher sehr schwierig ihr Licht von dem des Zentralsternes zu trennen.

Die Beobachtbarkeit wird begünstigt, wenn der Exoplanet besonders hell oder der Stern besonders lichtschwach ist. Die Sichtbarkeit von Planeten kann auch durch die Präsenz eines dichten Ringsystems erhöht werden (z.B: Formalhaut b).

Da weiter entfernte Exoplaneten weniger Licht ihres Zentralsternes empfangen, sind sie zu dunkel um im Spektrum des sichtbaren Lichtes beobachtet zu werden. Die von Ihnen abgestrahlte Infrarotstrahlung (Wärme) kann jedoch detektiert werden. Das trifft beispielsweise auf Planeten in frühen Stadien ihrer Entwicklung zu.

Das NASA Exoplanetenarchiv listet derzeit 191 Exoplaneten, die durch direkte Beobachtung entdeckt wurden. Alle davon sind weniger als 600 Lichtjahre von der Erde entfernt, die meisten weniger als 150 Lichtjahre.

Zusammenfassung: Künstlerische Darstellung des Exoplaneten HR 8799e. Quelle: ESO/L. Calçada - https://www.eso.org/public/images/eso1905a/

Künstlerische Darstellung des Exoplaneten HR 8799e. Quelle: ESO/L. Calçada - https://www.eso.org/public/images/eso1905a/

Die direkte Beobachtung ermöglicht auch Rückschlüsse auf die Atmosphäre von Exoplanten. So präsentierten Forscher der Europäischen Südsternwarte im März 2019 die Ergebnisse der Beobachtung des Exoplaneten HR 8799e mittels optischer Interferrometrie. Die Daten wurden mit dem Very Large Telescope Astronomical Interferometer (VLTI) gewonnen. Es war die erste direkte Beobachtung eines Exoplaneten mittels des Verfahrens der optischen Interferometrie. Dabei gelang es ein Spektrum des Plantenlichtes aufzunehmen, das 10 mal detailreicher war als vorangegangene Untersuchungen.

Die Ergebisse bestätigen, das HR8799e ist ein junger, heißer Gasriese ist, der noch immer große Mengen Wärme abgibt, die er bei seiner Entstehung durch die gravitative Akkumulation von Materie gewonnen hat [1]. Die Auswertung des Spektrums ergab weiterhin, dass sich in der Atmosphäre des Planeten Wolken aus Eisen und Silikaten befinden müssen. Die Atmosphäre enthält mehr Kohlenstoffmonoxid als Methan was unerwartet war und von den Forschern damit erklärt wird, das sehr hohe vertikale Windgeschwindigkeiten in der Atmosphäre verhindern, dass sich das Kohlenstoffmonoxid mit dem Wafferstoff der Atmosphäre zu Methan verbindet. [2]